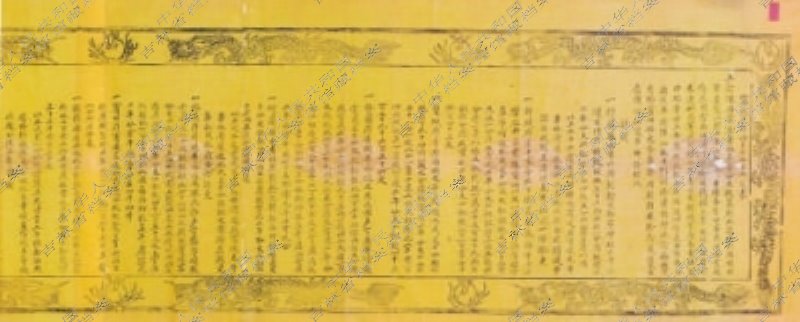

誊黄

1911年,半殖民地半封建的大清王朝正处于灭亡前的风雨飘摇之中。当时,距《辛丑条约》的签订已愈10年,腐败的清政府为向列强偿还赔款,更为了维护其封建统治,不断加重对百姓的盘剥,从而使整个中国陷入经济凋敝、社会动荡、民不聊生的境地。而吉林人民也同全国人民一样,挣扎在苦难的深渊之中。吉林省档案馆所珍藏的一份誊黄,便从一个侧面反映了当时的吉林社会状况。

誊黄是中国古代的一种公文形式。据《清会典·礼部》:“恩诏下,出郊以迎,率士兵听宣,遂誊黄而遍布焉”。简而言之,就是受诏者将朝廷所下诏书用黄纸誊写,颁行下属衙门,宣读张挂。可见,誊黄是将朝廷旨意传达于相关机构和地区的一种公文形式。

吉林省档案馆所藏的这份誊黄,是宣统三年(1911年)五月初六日,东三省总督赵尔巽、吉林巡抚陈昭常联合转发的朝廷恩准蠲缓宣统二年吉林遭灾农户应征钱粮的诏书。誊黄长276.5厘米,宽58.5厘米。整个誊黄的四周都环绕着龙纹图案。该誊黄在反映了吉林部分地区遭灾情况外,字里行间还对当时的吉林政治、经济状况有较深刻的反映。

首先,誊黄对大灾之后农村经济凋敝,民不聊生的社会状况有所反映。因为宣统二年吉林连遭水灾、雹灾,遭灾地区包括四府三县,其中绝大部分地区灾情严重,有的地方甚至颗粒无收。如:宾州府(时属吉林省管辖,府治在今黑龙江省宾县)宾风区遭灾面积有2094饷,依兰府(时属吉林省管辖,府治在今黑龙江省依兰县)三姓官庄遭灾面积至少有12000多饷,新城府(府治在今扶余县)、双城府(时属吉林省管辖,府治在今黑龙江省双城市)两府因水灾绝收700多饷,灾情之重由此可见一斑。自《辛丑条约》签订后,清政府将巨额赔款的重压转嫁到百姓身上。当时中国百姓丰年已是忍饥耐寒,家无所余,不想人祸之余,又遭天灾,其悲惨境遇可想而知。因此,清朝政府也不得不承认如果“应征钱粮照常征收,民力实有未逮”,这也从一个侧面反映了当时吉林农村经济凋敝异常,百姓困乏不堪的凄凉景象。

其次,这份誊黄使人们看到了吉林农民所遭受的经济压榨。该誊黄中有这样的记述:“宾州府宾安区被水成灾八分,征银地九百七十六垧七亩,应征宣统二年分大小租银一百九十三两三钱八分六厘六毫”。“舒兰县由吉林府划拨之耕耘两牌,被水成灾七八分至五六分,征银地四百六十三垧三亩六分,应征宣统二年分大小租银九十一两七钱四分五厘二毫八丝”。如果以粮交税则需“每垧纳粮三斗”,由此可知,当时吉林农民每种地一垧,即需向政府交粮三斗或交银二钱左右。在当时的生产力水平之下,如此重负即使是在丰年亦是勉强承受,而一旦遇到灾年,则农民更有破产之虞。可事实却是农民必需严格按官府规定交粮纳税,纵然遇到严重天灾,也难以豁免。从该誊黄中可知,宣统二年六、七月间,吉林所遭灾情极为严重。按照常理,政府本该在免除赋税的同时予以赈济。但这份体现“浩荡皇恩”的长达两千余字的“恩诏”之中,竟只字未提赈济之事,即使蠲缓的捐税,也是蠲免者少,缓征者多。由此不难看出,当时清政府对人民的经济压榨是何等残酷。

第三,这份誊黄对于清末吉林的政治腐败,官贪吏奸,肆意欺压百姓等状况也有较深刻的反映。文中有“即按照单开详细数目刊刻誊黄,遍行晓谕。务使实惠均沾,毋任吏胥舞弊,用副朝廷轸念灾区之至意”的字样。在一份蠲缓捐税的惠民公文中,竟特地提到吏胥舞弊的问题,足见当时官员贪污、吏胥舞弊、狼狈为奸,欺压良善、鱼肉百姓的现象已极其普遍,这也从一个侧面反映了清末政治的腐败。

总之,从这份誊黄中,人们不难看出清末的吉林农民在清政府的严酷盘剥和地方官吏的巧取豪夺之下,确实过着如牛负重般的悲惨生活。如果一旦遇到天灾,则更加雪上加霜,难免啼饥号寒。随之而来的则必然是农民卖儿鬻女,背井离乡,农村经济因之日益凋敝,整个社会更不免动荡不安,这就是从这份誊黄中所看到的清末吉林的社会状况。

吉林省档案局编研处 孙青